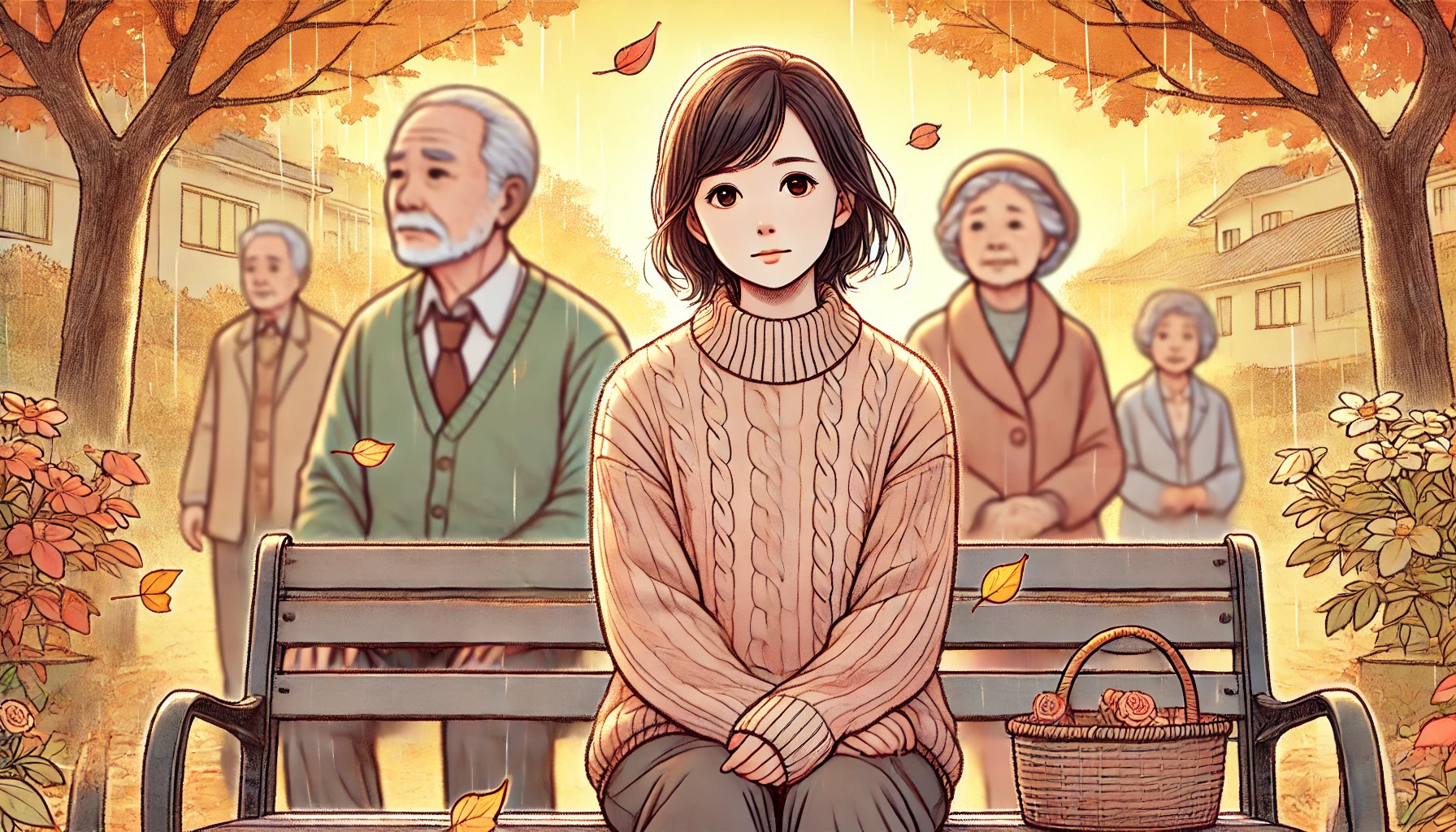

訪問している時によく「親だから見ないと…。」「子供だから見てもらわないと…。」ということをよく聞きます。

親の介護は、子どもの義務と考えられがちですが、法律上、必ずしも直接的な介護を行う必要はありません。

日本の民法第877条第1項では、直系血族および兄弟姉妹には互いに扶養義務があると定められています。

しかし、この扶養義務は主に経済的な支援を指し、必ずしも子どもが親を直接介護しなければならないわけではありません。

家族介護者の負担とストレス

厚生労働省の調査によれば、同居の主な介護者の約60.8%が日常生活で悩みやストレスを感じており、その主な原因として「家族の病気や介護」が挙げられています。

特に女性の介護者において、その割合が高くなっています。

介護ために仕事を辞める介護離職も問題です。

辞めるのではなく、働きながら出来る方法を考えましょう。

そのためにも家族様の楽しみはなくさないようにしてください。

出来ないことは「どうにかしてしないといけない」ではなく、「出来なくても仕方がないんだ。」と理解して、できることをケアマネさんなどど一緒に出来ることを考えていきましょう。

介護保険制度の活用

介護の負担を軽減するためには、介護保険制度の利用が有効です。

この制度を利用することで、専門の介護サービスを受けられ、家族の負担を軽減することが可能です。

具体的なサービス内容や利用方法については、担当ケアマネや市区町村の地域包括支援センターなどに相談すると良いでしょう。

あなたは一人ではありません。

家族様が全てを抱え込むのではなく、しっかりとケアマネや地域包括支援センターに相談しましょう。

そして、よりよい解決策を模索してください。

まとめ

親の介護は子どもの義務とされていますが、必ずしも直接的な介護を行う必要はありません。

経済的な支援や公的な介護サービスの活用を検討し、家族全体の負担を軽減することが重要です。

介護に関する悩みやストレスを抱え込まず、専門家や公的機関に相談することで、適切なサポートを受けられる環境を整えましょう。

広告