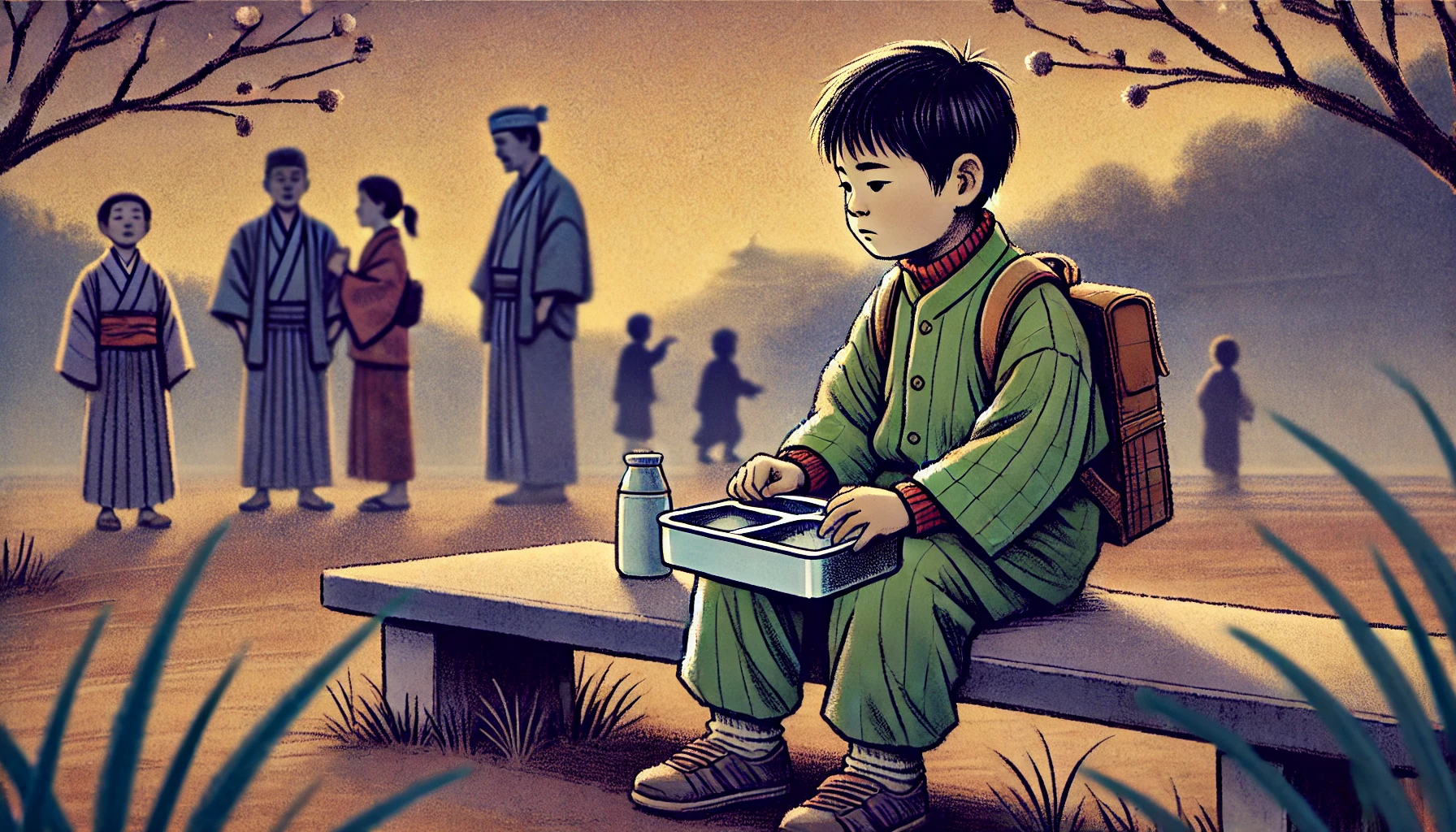

「日本の子どもの7人に1人が貧困状態にある」と聞いて、あなたはどう感じますか?

教育を受ける機会が限られ、毎日の食事すらままならない子どもたちが増えています。

この現実に心を痛め、「私に何かできることはないか?」と考えている方も多いでしょう。

この記事では、日本の子どもの貧困の実態とその背景、私たちができる支援について、解説します。

この記事を読むことで、以下の3つの重要な情報が得られます。

1.日本の子どもの貧困の最新データと現状

どのくらいの子どもが貧困状態にあり、どんな影響を受けているのかを具体的に解説します。

2.子どもの貧困が増えている主な原因

経済的・社会的要因を踏まえ、なぜこの問題が深刻化しているのかを探ります。

3.私たちにできる支援策

教育支援や地域活動など、誰でもできる実践的なアクションをご紹介します。

未来を担う子どもたちが、どんな環境に生まれても希望を持てる社会を実現するために、今、私たちができることを一緒に考えていきましょう。

子どもの貧困の現状

日本における子どもの貧困率

最新の統計データ

日本では、子どもの貧困が深刻な問題となっています。

厚生労働省が2022年に公表した「国民生活基礎調査」によると、2021年時点で17歳以下の子どもの貧困率は11.5%でした。

これは、約9人に1人の子どもが貧困状態にあることを示しています。

過去のデータと比較すると、2012年の16.3%をピークに、子どもの貧困率は徐々に改善傾向にあります。

しかし、依然として多くの子どもたちが厳しい生活環境に置かれています。

ひとり親世帯の状況

特に、ひとり親世帯における子どもの貧困は深刻です。

同じ調査によれば、ひとり親世帯の貧困率は44.5%と、約2世帯に1世帯が貧困状態にあります。

ひとり親世帯の中でも、母子家庭の経済状況は厳しい傾向があります。

厚生労働省のデータによると、母子家庭の平均年間収入は236万円で、父子家庭の496万円と比較しても低い水準にあります。

貧困が子どもに及ぼす影響

教育格差

貧困状態にある子どもたちは、教育面でさまざまな困難に直面しています。

例えば、経済的理由で塾や習い事に通えない、学用品や教材を十分に揃えられないなどの問題があります。

これにより、学力の差が生じ、将来的な進学や就職の機会にも影響を及ぼす可能性があります。

健康への影響

貧困は子どもの健康にも悪影響を及ぼします。

十分な食事が取れないことによる栄養不足や、医療機関への受診を控えることで病気の発見や治療が遅れることがあります。

そのため子どもの成長や発達に深刻な影響を与える可能性があります。

貧困が子どもに及ぼす影響

子どもの貧困は、教育や健康など、さまざまな面で深刻な影響を及ぼします。

教育格差

貧困家庭の子どもたちは、経済的な理由から十分な教育を受けられないことが多くあり、教育格差の原因となっています。

- 学習塾や習い事への参加が難しい

家庭の経済状況が厳しく、学習塾や習い事に通うことができず、学力向上の機会が制限されます。 - 学用品の不足

教科書やノート、参考書などの学習に必要な物品を揃えることが難しく、学習意欲の低下や成績不振につながります。 - 進学率の低下

全世帯の大学進学率が73.2%であるのに対し、生活保護世帯の進学率は33.1%と大きな差があります。

そのため貧困家庭の子どもたちは十分な教育を受けられず、将来的な就職や収入にも悪影響を及ぼす可能性があります。

健康への影響

貧困は子どもの健康にも深刻な影響を及ぼします。

- 栄養不足

経済的理由から、食事の質や量が不十分になり、必要な栄養素を摂取できないことがあります。

特に、朝食を食べない子どもが増加しており、2013年の厚生労働省の調査では、15~19歳の約14.2%が朝食を欠食していると報告されています。 - 医療アクセスの制限

医療費の負担や親の労働状況などから、病気やけがをしても医療機関を受診できない場合があります。

そのため病気の早期発見や適切な治療が遅れることがあります。 - 生活習慣の乱れ

貧困家庭では、親の多忙や生活環境の不安定により、子どもの生活習慣が乱れやすい(夜更かしや不規則な食事、運動不足など)傾向があります。

経済的要因

経済的要因としては、非正規雇用の増加と低賃金労働が挙げられます。

非正規雇用の増加

近年、企業のコスト削減や労働力の柔軟な活用が目的として、非正規雇用が増加しています。

非正規雇用とは、パートタイムや契約社員、派遣社員など、正社員とは異なる雇用形態を指します。

非正規雇用者は、正社員に比べて賃金が低く、雇用が不安定であることが多いです。

そのため、非正規雇用者の家庭では、収入が安定せず、生活が困窮しやすくなります。

厚生労働省のデータによると、2015年時点での貧困線に当たる年収は122万円で、貧困率は15.7%(6人に1人)と報告されています。

非正規雇用者の増加は、これらの貧困率の上昇に寄与していると考えられます。

低賃金労働

非正規雇用の増加に伴い、低賃金労働者も増加しています。

特に、学歴や職務スキルが少ない人々は、望まない非正規雇用や労働環境で働かざるを得ず、収入が安定しない状況にあります。

このような低賃金労働は、家庭の経済状況を悪化させ、子どもの貧困の原因となっています。

社会的要因

社会的要因としては、ひとり親家庭の増加と社会的支援の不足が挙げられます。

ひとり親家庭の増加

離婚や未婚の親の増加により、ひとり親家庭が増加しています。

厚生労働省の調査によれば、母子世帯になった理由として「離婚」が79.5%と最も多く、次いで「未婚の母」が10.8%となっています

ひとり親家庭では、親が一人で生計を支える必要があり、経済的に困窮しやすく、子どもの貧困率も高くなります。

社会的支援の不足

子どもの貧困を深刻化させる要因には、貧困家庭への社会的支援が不十分なこともあります。

生活保護や児童手当などの公的支援が不十分であれば、貧困家庭に必要な支援がいかず、生活がさらに困窮します。

また、地域社会とのつながりの欠如や、家族・人間関係の希薄化も、貧困の連鎖を引き起こす要因となっています。

教育支援の重要性

教育は、子どもたちが将来、自立し社会で活躍するための基盤です。

しかし、経済的な理由で十分な教育を受けられない子どもたちが増えています。

このような状況を改善するために、私たちができる支援もあります。

学習支援ボランティアへの参加

学習支援ボランティアとは、経済的に困難な状況にある子どもたちに、学習のサポートを行う活動です。

具体的には、放課後や週末などに子どもたちに勉強を教えたりします。

このような活動を通じて、子どもたちの学力向上や学習意欲の向上を支援できます。

例を挙げると、NPO法人「Learning for All」は、貧困家庭の子どもたちに対して学習支援を行っています。

参加方法や活動内容については、団体のウェブサイトで詳しく紹介されています。

教育資金の寄付

経済的理由で学習塾や習い事に通えない子どもたちを支援するために、教育資金の寄付も効果的な方法です。

寄付を通じて、子どもたちが必要な学用品を購入したり、学習プログラムに参加したりすることが可能になります。

地域コミュニティの役割

地域コミュニティは、子どもたちの健全な成長を支える基盤となります。

地域の人々が協力し合うことで、子どもたちに安心して過ごせる場所や支援を提供できます。

子ども食堂の運営・支援

子ども食堂は、無料または低価格で子どもたちに食事を提供する場です。

食事だけでなく学習支援や交流の場としても機能しています。

運営には、以下のような準備が必要です。

- 資金の確保

食材の購入や場所の確保などに資金が必要です。

寄付を募ったり、助成金を活用したりすることで、安定的な運営が可能になります。 - 食材・備品の調達

地元の農家や食品会社と連携し、食材の提供を受けることで、継続的な支援が期待できます。 - 届け出・保険の手続き

食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要な場合があります。

事前に保健所に相談し、適切な手続きを行いましょう。

また、子ども食堂を支援する方法として、寄付やボランティア活動があります。

地域イベントの開催

地域イベントは、子どもたちやその家族が参加し、交流や学びの場を提供して、地域全体のつながりを強化します。

具体的な取り組みとして、以下のようなものがあります。

- フードドライブ

家庭で余っている食品を持ち寄り、必要としている家庭や子ども食堂に提供する活動です。

これにより、食材の支援だけでなく、地域の人々の連帯感も高まります。 - 子どもの貧困に関するセミナー

大学やNPOと連携し、子どもの貧困問題について学ぶセミナーを開催することで、地域の理解と支援の輪を広げることができます。

子どもの貧困は、日本社会にとって深刻な問題です。

解決には私たち一人ひとりの理解と支援が不可欠となります。

子どもの貧困に関する重要ポイント

1.日本の子どもの貧困率は約11.5%

2.ひとり親世帯の貧困率は約44.5%

3.貧困は教育・健康に悪影響を及ぼす

4.非正規雇用や低賃金が貧困の要因

5.社会的支援の不足が問題を深刻化

6.学習支援や子ども食堂が支援策となる

私たちケアマネが関わっている利用者様方のおられる家庭でも貧困で苦しんでいる方もおられます。

またその中で介護のお手伝いをされているお孫様もおられます。

ヤングケアラーも問題になっていますので、何とか支援をお願いしたいものです。

子どもの貧困を減らすためには、社会全体での支援と協力が欠かせません。

未来を担う子どもたちのために、今できることを実践していきましょう。

広告

| 子どもの貧困 日本の不公平を考える (岩波新書 新赤版1157) [ 阿部 彩 ] 価格:1056円 |